Con fotovoltaico senza silicio ci si riferisce a tutte quelle tecnologie solari che non utilizzano il silicio come materiale semiconduttore principale per la conversione dell’energia solare in elettricità. A differenza delle celle tradizionali in silicio monocristallino o policristallino, queste soluzioni impiegano materiali alternativi al silicio, come perovskiti, tellururo di cadmio (CdTe), seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e kesteriti, capaci di coniugare sostenibilità ambientale, flessibilità e alte prestazioni.

L’interesse crescente verso il fotovoltaico senza silicio nasce infatti dalla necessità di superare i limiti intrinseci delle tecnologie tradizionali. Sebbene questi pannelli abbiano dominato il mercato per decenni, la loro produzione comporta un elevato consumo energetico, l’utilizzo di materiali non sempre sostenibili e una rigidità strutturale che ne limita l’impiego in contesti non convenzionali.

Oltre all’aspetto tecnico, è fondamentale considerare il contesto socio-economico: la crescente domanda globale di energia pulita, l’aumento dei costi delle materie prime e le pressioni normative in tema di decarbonizzazione stanno accelerando lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche innovative. Questo sta portando a un progressivo spostamento dell’interesse, anche commerciale, verso sistemi che possano essere prodotti in modo più sostenibile, applicati a superfici curve o mobili, e realizzati con materiali abbondanti e meno costosi.

Indice

Fotovoltaico senza silicio: perché e come funziona

I materiali per la realizzazione di pannelli fotovoltaici senza silicio stanno guadagnando attenzione per diversi motivi. Prima di tutto, molti di essi possono essere lavorati a temperature più basse e con processi meno energivori rispetto al silicio, con un impatto ambientale sensibilmente ridotto. Inoltre, alcuni presentano una maggiore flessibilità meccanica, che permette la realizzazione di pannelli leggeri, sottili e persino pieghevoli, adatti a un’ampia varietà di applicazioni, come l’integrazione architettonica o l’elettronica indossabile.

Il principio di funzionamento di queste tecnologie resta sostanzialmente simile: la luce solare viene assorbita da uno strato attivo che genera elettroni, i quali vengono poi raccolti da elettrodi per generare corrente continua. Tuttavia, la differenza nei materiali e nelle architetture apre nuove possibilità in termini di design, peso, trasparenza e colori.

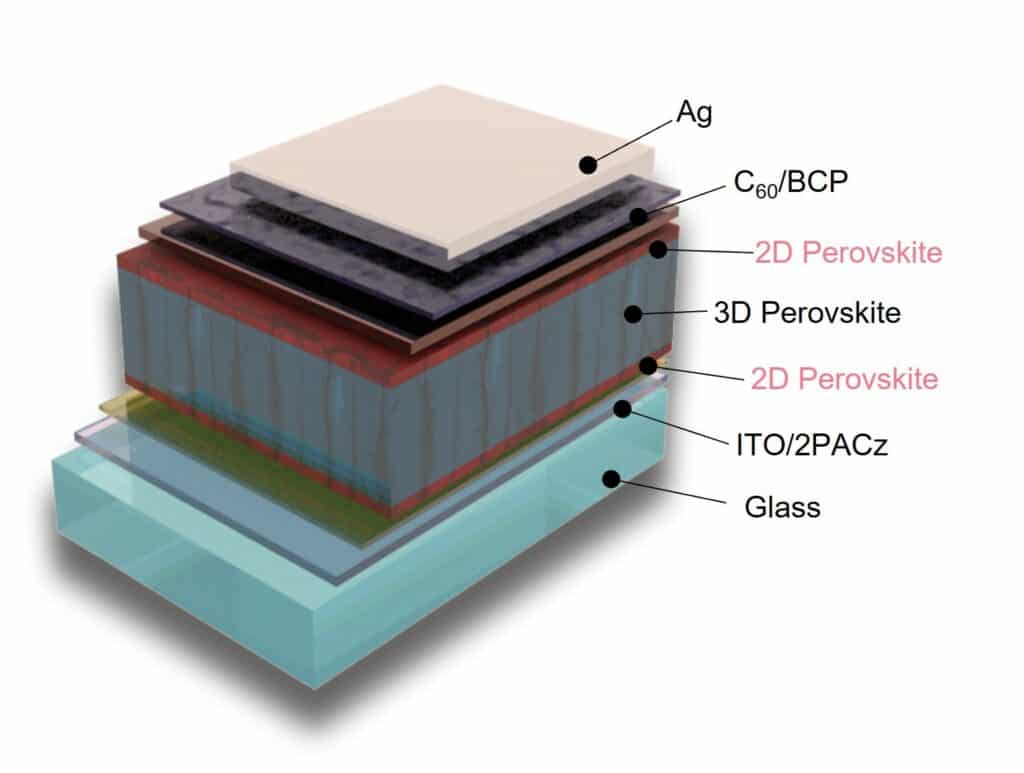

Un’ulteriore distinzione importante riguarda la loro composizione chimica. Ad esempio, le perovskiti sono composti ibridi organico-inorganici con una struttura cristallina particolare che consente un’elevata efficienza anche con strati estremamente sottili (inferiori a 1 micron).

Materiali emergenti: perovskiti, tellururo di cadmio, CIGS, kesteriti

I materiali alternativi al silicio stanno diventando protagonisti nel panorama delle energie rinnovabili grazie alle loro proprietà uniche e ai vantaggi tecnologici. Vediamo nel dettaglio le principali soluzioni che stanno guidando l’evoluzione del fotovoltaico senza silicio.

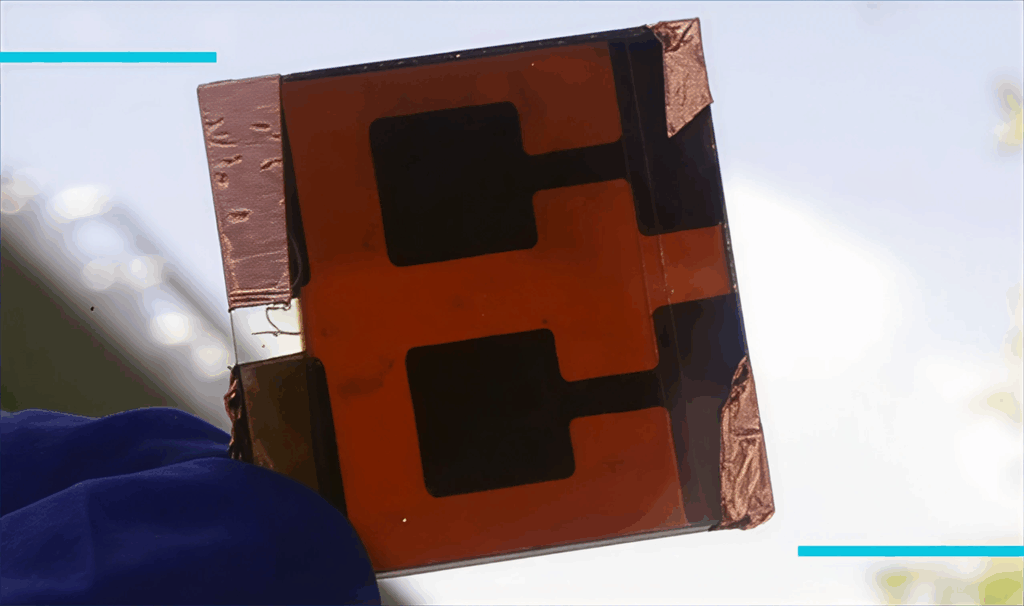

Perovskiti: la rivoluzione sottile e flessibile

Le celle solari in perovskite rappresentano oggi la tecnologia più promettente tra le alternative emergenti. La perovskite è una famiglia di materiali con una struttura cristallina molto efficiente nel catturare la luce. Le celle basate su questo materiale hanno già raggiunto un’efficienza di conversione superiore al 27% in laboratorio, competendo direttamente con il silicio tradizionale.

Inoltre, la loro produzione richiede meno energia e può essere realizzata su substrati flessibili, rendendole ideali per applicazioni come rivestimenti su automobili, dispositivi portatili o superfici curve.

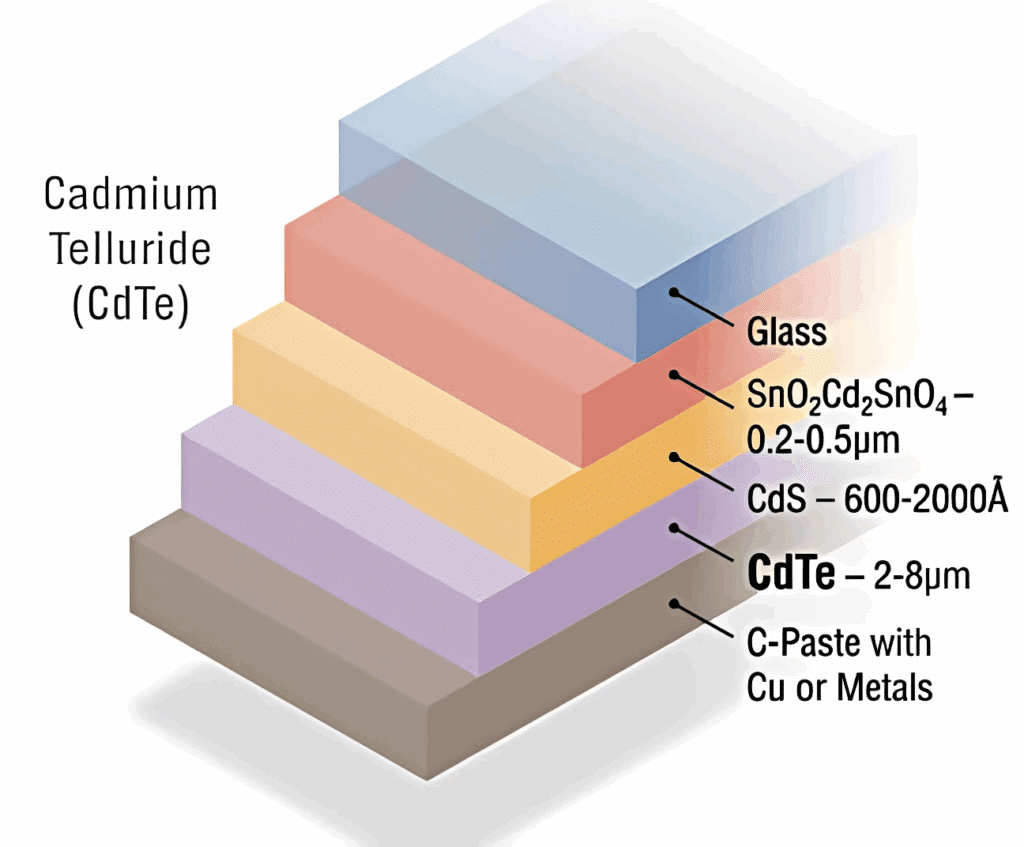

Tellururo di cadmio (CdTe): efficienza e produzione consolidata

Il tellururo di cadmio, utilizzato da decenni in moduli a film sottile, è una tecnologia matura con un’efficienza commerciale intorno al 20%. Si distingue per la sua buona performance anche in condizioni di luce diffusa o alte temperature. Tuttavia, l’uso del cadmio, un metallo pesante tossico, solleva problematiche ambientali e di smaltimento, che ne limitano la diffusione su larga scala.

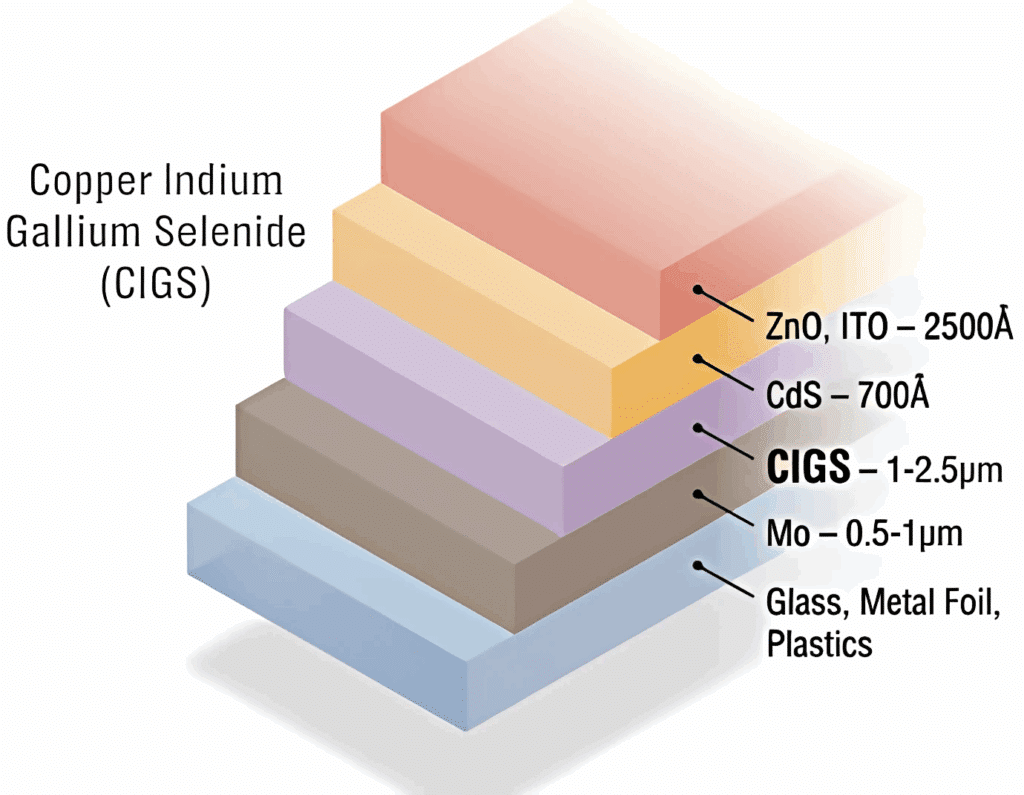

CIGS: un buon equilibrio tra efficienza e flessibilità

Il CIGS (rame-indio-gallio-selenio) offre un altro approccio efficace per il fotovoltaico a film sottile. Con efficienze in laboratorio fino al 23%, un’elevata tolleranza al calore e un’ottima resa anche su superfici non piane, questa tecnologia è adatta per l’integrazione edilizia e applicazioni mobili.

Tuttavia, l’alto costo e la complessità produttiva ne hanno finora limitato l’adozione commerciale su larga scala.

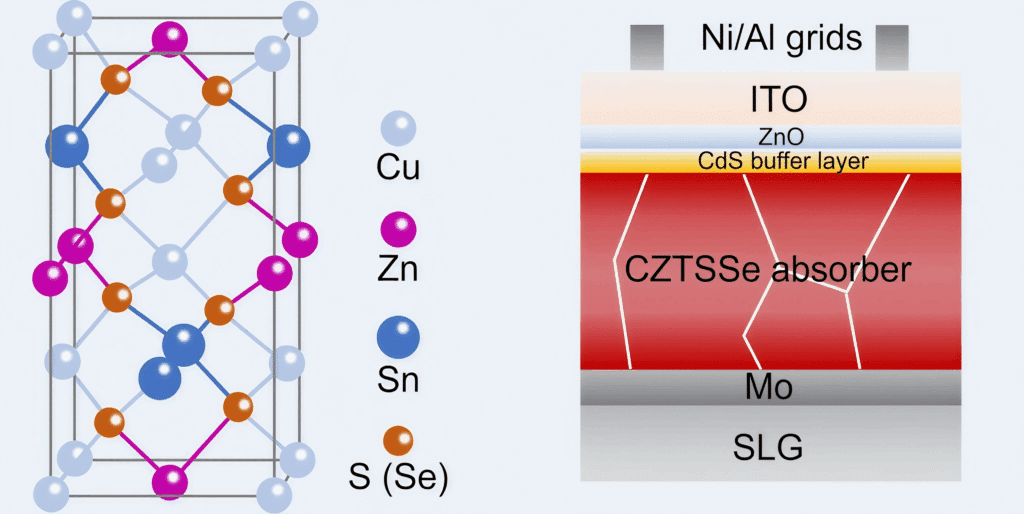

Kesteriti: la soluzione sostenibile a base di materiali abbondanti

Le kesteriti (Cu2ZnSn(S,Se)4) sono ancora in fase sperimentale, ma si basano su materiali abbondanti e non tossici, rappresentando un’alternativa ecologica alle tecnologie più inquinanti. Con un’efficienza intorno al 12-13%, sono ancora inferiori rispetto ad altre soluzioni, ma la ricerca in questo campo è molto attiva e promettente.

Vantaggi e svantaggi del fotovoltaico senza silicio

L’adozione di tecnologie fotovoltaiche senza silicio comporta numerosi benefici, ma anche alcune sfide ancora da affrontare. Questi sistemi si stanno affermando come soluzioni versatili e potenzialmente più sostenibili, ma non sono esenti da limiti legati a produzione, durabilità e costi.

I vantaggi

Uno dei principali punti di forza dei materiali alternativi al silicio è la flessibilità progettuale. I pannelli in perovskite, grazie alla loro struttura multi-strato e allo spessore inferiore al micron, sono particolarmente adatti a superfici curve, mobili o non perfettamente esposte al sole. Questo significa che si possono applicare a oggetti di uso quotidiano come zaini, tende, computer portatili, finestre, coperture per serre agricole e persino vestiti intelligenti.

Un’applicazione già in fase avanzata è quella nel settore della mobilità elettrica, dove il tetto delle auto elettriche può essere rivestito con film fotovoltaici flessibili per contribuire alla ricarica della batteria. Alcuni prototipi stanno già sperimentando l’uso di questi materiali anche su biciclette elettriche e droni solari, con risultati promettenti in termini di autonomia.

In ambito architettonico, il cosiddetto Building Integrated Photovoltaics (BIPV) sta conoscendo una nuova fase evolutiva. Le finestre fotovoltaiche, ad esempio, possono sfruttare celle semitrasparenti per generare energia senza sacrificare la luce naturale all’interno degli ambienti. Questa soluzione è già oggetto di sperimentazioni in alcuni edifici pubblici e universitari in Europa e Asia.

La flessibilità dei materiali senza silicio è particolarmente utile anche per l’elettrificazione delle aree rurali e delle regioni in via di sviluppo, dove le infrastrutture energetiche sono limitate. Grazie al loro peso ridotto e alla semplicità di installazione, questi pannelli possono essere trasportati e montati con facilità anche in condizioni logistiche complesse.

Altro aspetto chiave è la riduzione dei costi di produzione e delle emissioni associate alla fabbricazione. Il processo di fabbricazione dei moduli in perovskite, ad esempio, non richiede camere di deposizione sottovuoto né temperature elevate come nel caso del silicio cristallino. Questo si traduce in costi energetici più bassi e in linee produttive meno complesse.

Inoltre, i materiali utilizzati sono generalmente meno costosi e più abbondanti. Secondo uno studio pubblicato dalla International Renewable Energy Agency (IRENA), il costo di produzione di moduli in perovskite potrebbe essere inferiore del 50% rispetto a quello dei pannelli tradizionali entro il 2030.

Un altro aspetto economico interessante riguarda il potenziale di integrazione con l’industria manifatturiera. Poiché i materiali senza silicio possono essere stampati in modo simile a un processo di stampa industriale, è possibile immaginare linee produttive molto flessibili, capaci di realizzare moduli fotovoltaici su scala ridotta o personalizzata, riducendo gli sprechi e migliorando la sostenibilità del processo.

In termini di mercato, le previsioni indicano che il segmento dei moduli fotovoltaici a film sottile potrebbe crescere con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) superiore al 20% nel prossimo decennio. Le aziende leader come Oxford PV e altre startup stanno già attirando investimenti consistenti per la commercializzazione su larga scala di queste tecnologie.

Infine, alcune soluzioni come le perovskiti o il CdTe offrono buone prestazioni anche in condizioni ambientali non ideali, come luce diffusa, ombreggiamenti o alte temperature. Questo li rende adatti a contesti urbani o a regioni con irradiamento solare variabile.

Gli svantaggi

Nonostante le promettenti prospettive dei pannelli fotovoltaici senza silicio, la strada verso un’adozione su larga scala è ancora costellata di sfide tecniche e scientifiche. I materiali alternativi, pur offrendo vantaggi in termini di leggerezza, flessibilità e costi potenziali inferiori, devono superare alcuni limiti cruciali per competere in modo stabile con il silicio.

Una delle principali criticità riguarda la durabilità e stabilità nel tempo, che non ha ancora raggiunto gli standard consolidati dei pannelli in silicio, che vantano una vita utile superiore ai 25-30 anni. Ad esempio, le celle solari in perovskite sono note per la loro efficienza elevata, ma sono sensibili all’umidità, al calore e all’ossigeno. Questo impone la necessità di soluzioni avanzate di incapsulamento, che al momento rappresentano un costo aggiuntivo e possono ridurre la semplicità produttiva che le caratterizza.

Un’altra questione riguarda l’utilizzo di materiali tossici, come il cadmio nei moduli CdTe, che impongono rigorosi standard di sicurezza e riciclo, e il piombo nelle perovskiti, che solleva interrogativi sulla sostenibilità ambientale e sull’impatto durante lo smaltimento. Ricercatori e aziende stanno sperimentando versioni lead-free, ma queste soluzioni non hanno ancora raggiunto le stesse prestazioni dei materiali contenenti piombo.

A livello normativo, mancano ancora standard internazionali condivisi per certificare la durabilità e la sicurezza delle nuove tecnologie. Questo rallenta la penetrazione commerciale e l’integrazione nei grandi progetti di energia solare.

Infine, la scalabilità industriale rimane una sfida. Portare un prototipo di laboratorio all’interno di una linea produttiva automatizzata richiede tempo, investimenti e adattamenti tecnologici. Alcuni materiali emergenti richiedono processi di fabbricazione complessi o impiegano elementi costosi e rari, come l’indio o il gallio (nel caso dei CIGS), rendendo difficile la produzione su larga scala a costi competitivi. Tuttavia, grandi progressi sono già in atto, e le previsioni suggeriscono che molte di queste limitazioni verranno superate nel medio termine.

Efficienza e prestazioni del fotovoltaico senza silicio

Uno degli aspetti più dibattuti nel confronto tra le tecnologie tradizionali e quelle emergenti è il rendimento. Quando si parla di fotovoltaico senza silicio, è fondamentale analizzare l’efficienza di conversione della luce solare in elettricità, un parametro chiave per determinarne la competitività sul mercato.

Negli ultimi anni, i materiali alternativi hanno registrato miglioramenti notevoli. Le celle solari in perovskite, ad esempio, sono passate in meno di un decennio da un’efficienza inferiore al 4% a oltre il 27% in laboratorio, grazie all’impiego di architetture multi-giunzione e tecniche di ottimizzazione degli strati assorbenti. Tali valori si avvicinano ormai al limite pratico del silicio cristallino.

Alcuni prototipi sperimentali di celle tandem, che combinano strati di perovskite con materiali complementari, stanno puntando al superamento del 30%, e le proiezioni più ottimistiche parlano di un potenziale teorico del 45%, come dichiarato da alcuni studi dell’Oxford University e dell’AIST giapponese.

In ambito commerciale, tuttavia, i valori sono ancora inferiori rispetto al laboratorio. Le celle CIGS raggiungono in media tra il 13% e il 18%, mentre i moduli CdTe toccano punte del 20%, rendendoli comunque adatti a molte applicazioni industriali.

Uno dei vantaggi dei pannelli fotovoltaici senza silicio è il miglior comportamento in condizioni ambientali variabili. I pannelli in perovskite e a film sottile, ad esempio, mantengono una buona produttività anche con angoli di incidenza non ottimali, cielo nuvoloso o alte temperature, dove il silicio tradizionale può perdere parte della sua efficienza.

Inoltre, grazie alla loro struttura leggera, possono essere impiegati in contesti dove il carico strutturale è limitato, come i tetti leggeri o i veicoli elettrici.

FAQ sul fotovoltaico senza silicio

1. Il fotovoltaico senza silicio è già disponibile sul mercato?

Sì, anche se in forme ancora limitate. Alcune aziende, come Oxford PV e Heliatek, stanno già producendo moduli a base di perovskite o materiali organici. Tuttavia, la disponibilità su larga scala è prevista nei prossimi anni, con l’industrializzazione dei processi produttivi e l’approvazione delle normative di sicurezza.

2. Quanto dura un pannello solare senza silicio?

La durata varia in base alla tecnologia impiegata. Attualmente, le celle solari in perovskite hanno una vita utile certificata che va dai 10 ai 20 anni, ma gli studi in corso puntano a raggiungere e superare i 25 anni, come avviene oggi per i pannelli in silicio.

3. Quali sono i vantaggi rispetto ai pannelli tradizionali?

Oltre all’efficienza potenziale più alta, i principali vantaggi includono la leggerezza, la flessibilità, la trasparenza e la possibilità di integrazione su superfici curve o mobili. Si tratta quindi di una soluzione ideale per applicazioni su veicoli, dispositivi portatili o architetture innovative.

4. Sono ecologici?

In linea generale sì, soprattutto per l’impatto ambientale ridotto nei processi produttivi. Tuttavia, alcune tecnologie devono ancora risolvere criticità legate all’uso di materiali come il piombo. La ricerca sta lavorando su alternative green e su sistemi di riciclo.

5. Possono essere usati per impianti fotovoltaici domestici?

Non ancora in modo massiccio, ma è solo questione di tempo. Appena i costi caleranno e le certificazioni saranno completate, le tecnologie senza silicio saranno disponibili anche per installazioni domestiche.

Conclusione e considerazioni finali

Il fotovoltaico senza silicio rappresenta una delle frontiere più promettenti della transizione energetica. L’industria europea ed asiatica sta investendo pesantemente nello sviluppo e nella produzione di massa di tecnologie solari post-silicio. L’Unione Europea ha inserito i materiali avanzati per l’energia solare tra i pilastri strategici della transizione energetica entro il 2030, finanziando centri di ricerca e consorzi industriali.

Non si tratta, quindi, solo di una novità tecnica, ma di un possibile cambio di paradigma nel modo in cui concepiamo l’energia solare. Dalle superfici curve alle strutture trasparenti, dalle integrazioni architettoniche agli oggetti di uso quotidiano, i pannelli solari di nuova generazione permetteranno di trasformare qualsiasi superficie in una fonte di energia.

Se sei residente in Sicilia e desideri installare un impianto fotovoltaico efficiente e tarato sui tuoi reali fabbisogni energetici, contattaci per un preventivo gratuito. Concorderemo insieme a te una data per effettuare un sopralluogo gratuito e senza impegno per poterti offrire un preventivo su misura.